企業にとって防災備蓄品の準備は、従業員の安全と事業継続の両方を守るために欠かせない取り組みです。しかし、「何を、どれだけ、どこに、どう管理すれば良いのか」と悩む担当者も多いのではないでしょうか。本記事では、企業で備えるべき防災備蓄品の種類や数量、管理・運用のポイント、購入方法や保管場所の選び方まで、実務に役立つ情報を詳しく解説します。法的義務やBCP(事業継続計画)との関係、よくある課題とアウトソーシング活用のヒントも網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

企業における防災備蓄品の重要性と法的義務 内閣府が求める企業の防災備蓄とは 条例・ガイドラインによる義務の詳細 企業が防災備蓄を怠るリスク 企業防災備蓄品の基本的な考え方とBCP対策 BCPにおける防災備蓄の位置づけ 災害発生時の企業の責任 従業員1人あたりに必要な企業防災備蓄品の種類と量 基本的な計算方法と考え方 企業規模別の備蓄量目安 来客・外部関係者への配慮 初動対応用防災備蓄品リスト 安全確保用品 情報収集・連絡用品 応急処置用品 3日間待機用防災備蓄品リスト 食料・飲料水 生活用品・衛生用品 防寒・防暑対策用品 企業防災備蓄品の保管場所と保管方法のポイント 保管場所の選定基準 分散保管の重要性 保管環境の管理方法 企業防災備蓄品の管理・運用方法 定期点検とローリングストック法 消費期限管理のコツ 従業員への周知・訓練方法 企業防災備蓄品の購入・調達時の注意点 予算計画の立て方 信頼できる調達先の選び方 一括購入と分割購入の判断基準 企業防災備蓄でよくある課題とアウトソーシングによる解決策 管理業務の負担増加 専門知識不足による選定ミス アウトソーシングサービスの活用メリット 企業防災備蓄品の運用に悩んだら、ゼロインにご相談ください まとめ企業が防災備蓄品を備える意義や、法的な義務について解説します。これから備蓄を始める方にも分かりやすくまとめました。

内閣府は、企業に対して大規模災害時の事業継続や従業員の安全確保のため、防災備蓄品の準備を推奨しています。特に首都直下地震や南海トラフ地震などのリスクが高まる中、企業が自助努力で備蓄を行うことは社会的責任とも言えます。国のガイドラインでは、従業員が最低3日間はオフィス内で待機できるよう、食料や飲料水、生活用品などの備蓄が求められています。これは、災害発生直後は行政の支援がすぐに届かない可能性が高いため、企業自らが従業員の命と健康を守る備えをしておく必要があるからです。

一部の自治体では、企業に対して備蓄品の設置を義務付ける条例やガイドラインが制定されています。代表的なのが東京都の「帰宅困難者対策条例」です。この条例では、災害発生時に従業員や来客が安全に3日間オフィス内で待機できるよう、必要な食料や水、毛布、簡易トイレなどの備蓄を企業に求めています。違反した場合の罰則はありませんが、条例に基づく指導や助言が行われることがあります。また、他の自治体でも同様のガイドラインを設けている場合があるため、事業所の所在地に応じて最新の情報を確認することが大切です。

企業が防災備蓄を怠った場合、災害時に従業員の安全を確保できず、人命に関わる事態に発展する恐れがあります。また、十分な備蓄がないことで事業の早期再開が難しくなり、取引先や顧客からの信頼を損なうリスクも高まります。さらに、従業員やその家族からの訴訟リスク、社会的な批判など、企業イメージの低下にもつながりかねません。こうしたリスクを避けるためにも、計画的な防災備蓄の整備は不可欠です。

備蓄品の準備は、単なる「モノの用意」ではなく、企業のBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)と密接に関わっています。この章では、その考え方や企業の責任について解説します。

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は、災害や事故などの緊急事態が発生した際にも、重要な業務を中断させず、早期に復旧させるための計画です。備蓄品は、BCPの中で「人命の安全確保」と「事業再開のための基盤づくり」という二つの役割を担っています。たとえば、食料や水、衛生用品が十分に備蓄されていれば、従業員はオフィス内で安全に待機でき、混乱を抑えつつ業務の再開準備を進めることができます。

災害が発生した際、企業には従業員や来客の安全を守る責任があります。これは法的な義務だけでなく、社会的な責任でもあります。特に、オフィスビルや工場など多くの人が集まる場所では、十分な備蓄がないと避難や待機が困難になり、混乱や二次災害を招く恐れがあります。企業が主体的に備蓄を整えることで、従業員やその家族、取引先からの信頼を得ることができます。

備蓄品は「何を」「どれだけ」用意すればよいのか、具体的な計算方法や目安について解説します。

企業の防災備蓄品は、従業員1人あたり「3日分」を目安に準備するのが一般的です。例えば、飲料水は1人1日3リットル、食料は1日3食分が推奨されています。これに加えて、トイレや毛布、衛生用品なども必要です。人数分を掛け合わせて全体の必要量を算出し、来客や外部関係者の分も忘れずに計上しましょう。

小規模企業(従業員10人未満)であれば、備蓄品の管理も比較的容易ですが、中規模・大規模企業になると、数百人分、数千人分の備蓄が必要となります。人数が多い場合は、備蓄品の保管スペースや管理体制も工夫が必要です。例えば、フロアごとや部署ごとに分散して保管することで、災害時の取り出しやすさや管理のしやすさが向上します。

災害発生時には、従業員だけでなく、来客や外部業者がオフィス内にいる可能性があります。そのため、通常の従業員数に加えて、1日あたりの平均来客数や外部関係者の人数も考慮し、余裕を持った備蓄計画を立てることが大切です。特に受付や会議室付近には、来客用の備蓄品を分けて用意しておくと安心です。

災害発生直後、まず必要となる備蓄品について、用途ごとに解説します。

地震や火災などの災害時、まずは従業員の安全を確保することが最優先です。ヘルメットや防災ずきん、軍手、懐中電灯、ホイッスルなどは、避難や救助活動の際に役立ちます。また、ガラス片や落下物から身を守るためのスリッパや保護メガネも備えておくと安心です。これらの用品は、各自のデスクや避難経路付近に分散して配置しておくと、緊急時にすぐ取り出せます。

災害時は情報が錯綜しやすく、正確な状況把握が重要です。携帯ラジオや乾電池、モバイルバッテリー、携帯電話の充電器などは、停電時の情報収集や連絡手段の確保に欠かせません。また、社内連絡用のホワイトボードやメモ帳、筆記用具も用意しておくと、通信手段が限られた場合でも情報共有がしやすくなります。

けが人が出た場合に備え、救急セットや三角巾、包帯、消毒液、絆創膏、体温計などの応急処置用品も必須です。アレルギー対応の薬や持病のある従業員向けの医薬品も、必要に応じて準備しておきましょう。これらの応急処置用品は、誰でもすぐに使えるよう、目立つ場所に保管し、定期的に中身を確認することが大切です。

災害発生後、行政や救援物資が届くまでの3日間を安全に過ごすための備蓄品について解説します。

飲料水は1人1日3リットルを目安に、最低3日分を用意しましょう。食料は、保存期間が長く、調理不要でそのまま食べられるものが適しています。たとえば、アルファ米、缶詰、クラッカー、栄養補助食品などが代表的です。アレルギーや宗教上の制限がある場合は、個別に対応できる食料も準備しておくと安心です。

災害時はトイレや衛生環境の確保が大きな課題となります。簡易トイレやトイレットペーパー、ウェットティッシュ、マスク、歯ブラシ、タオル、生理用品などを人数分用意しましょう。また、ゴミ袋や消臭剤、使い捨ての食器やカトラリーも役立ちます。衛生用品は、感染症対策の観点からも十分な備蓄が必要です。

季節や地域によっては、気温の変化に対応するための備蓄も重要です。毛布やアルミブランケット、カイロ、レインコート、簡易テントなどは、寒さや雨風から身を守るのに役立ちます。夏場は、冷却シートやうちわ、飲料水の多めの備蓄も検討しましょう。従業員の健康を守るため、季節ごとの見直しが求められます。

備蓄品は「どこに」「どのように」保管するかが、災害時の使いやすさや管理のしやすさに直結します。ここでは、保管場所や保管方法のポイントを解説します。

備蓄品の保管場所は、地震や火災などの被害を受けにくい場所を選ぶことが大切です。地下や高層階は浸水やエレベーター停止のリスクがあるため、1階や中層階の安全なスペースが適しています。また、避難経路や出入口付近、各フロアごとに分散して配置することで、災害時にも取り出しやすくなります。

一か所にまとめて保管すると、災害時にその場所が使えなくなるリスクがあります。複数の場所に分散して保管することで、どこか一つが被災しても他の備蓄品を活用できるため、リスク分散につながります。部署ごとやフロアごとに分けて保管し、定期的に在庫状況を確認しましょう。

備蓄品は温度や湿度、直射日光などの影響を受けやすいものも多いため、保管環境の管理が重要です。特に食料や飲料水、医薬品は、適切な温度・湿度で保管し、消費期限や品質を定期的にチェックしましょう。棚や収納ボックスを使って整理整頓し、誰でもすぐに取り出せるようにしておくことも大切です。

備蓄品は「用意して終わり」ではなく、日常的な管理や運用が欠かせません。ここでは、管理のポイントや運用方法を解説します。

備蓄品は定期的に点検し、消費期限や数量を確認しましょう。特に食料や飲料水は、ローリングストック法(備蓄品を多めに買い置きし、普段から消費し、使った分を補充する方法)を取り入れると、無駄なく新しい状態を保てます。点検の頻度は半年から1年に一度が目安ですが、企業の規模や備蓄品の種類によって調整しましょう。

消費期限の異なる備蓄品は、リスト化して管理するのがおすすめです。エクセルや専用の管理ソフトを活用し、期限が近いものから優先的に消費・入れ替えを行いましょう。定期的な棚卸しや、期限切れ前の社内配布なども有効です。管理担当者を明確にし、責任を持って運用することが大切です。

備蓄品の場所や使い方は、全従業員にしっかりと周知しましょう。防災訓練の際に、実際に備蓄品を取り出して使ってみることで、いざという時の混乱を防げます。新入社員研修や定期的な社内メール、掲示板などを活用し、全員が備蓄品の存在と使い方を理解できるようにしましょう。

備蓄品の購入や調達には、予算や信頼性、調達方法など、さまざまなポイントがあります。ここでは、失敗しないための注意点を解説します。

備蓄品の購入には一定のコストがかかりますが、必要なものをリストアップし、優先順位をつけて計画的に予算を組むことが大切です。初期費用だけでなく、定期的な補充や入れ替えにかかるランニングコストも見込んでおきましょう。助成金や補助金が利用できる場合もあるため、自治体の制度も確認してみてください。

備蓄品は品質や信頼性が重要です。防災専門の業者や、実績のあるメーカーから購入することで、品質やアフターサービスの面でも安心できます。インターネット通販や量販店でも購入できますが、企業向けのセット商品やカスタマイズ対応が可能な業者を選ぶと、より自社に合った備蓄品が整えやすくなります。

備蓄品を一括購入するか、分割購入するかは、予算や保管スペース、管理体制によって判断しましょう。一括購入はコストダウンや手間の削減につながりますが、保管場所の確保や消費期限管理が課題となる場合もあります。分割購入は、必要なものから優先的に揃えられ、予算の分散や管理のしやすさがメリットです。自社の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

備蓄品の管理にはさまざまな課題がつきものです。ここでは、よくある悩みと、アウトソーシングを活用した解決策について解説します。

備蓄品の選定や購入、保管、定期点検、消費期限管理など、日常業務と並行して備蓄品の管理業務を行うには担当者の負担が大きくなりがちです。特に従業員数が多い企業や、複数拠点を持つ場合は、管理業務が煩雑になりやすく、担当者の負担軽減が課題となります。

備蓄品は種類や品質、数量の選定に専門的な知識が必要です。十分な情報がないまま備蓄を進めると、必要なものが不足したり、逆に不要なものを大量に購入してしまうリスクがあります。また、法令やガイドラインの変更にも注意が必要です。

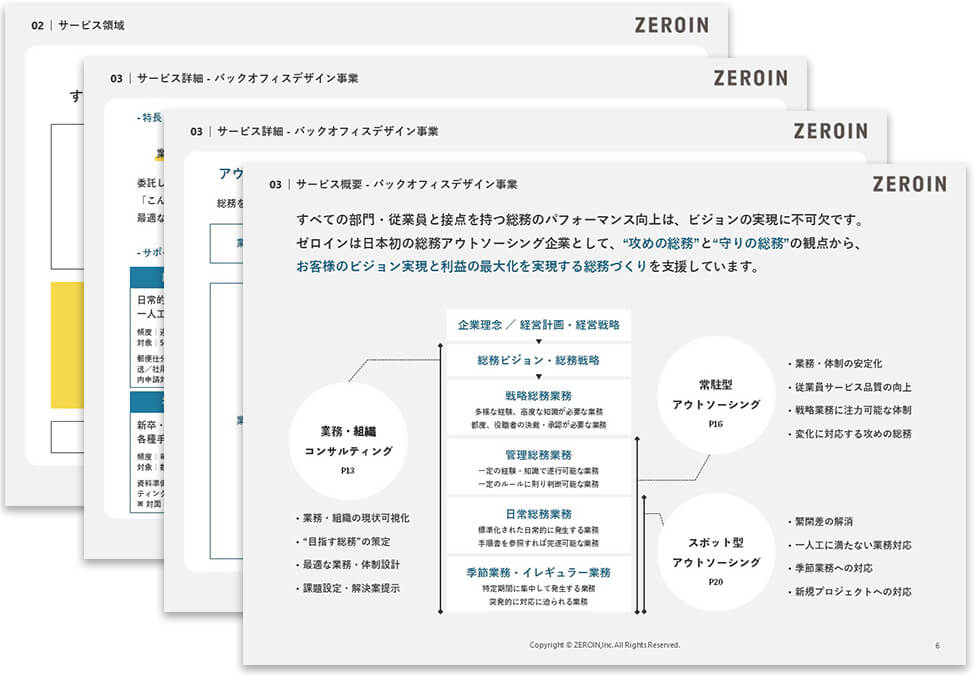

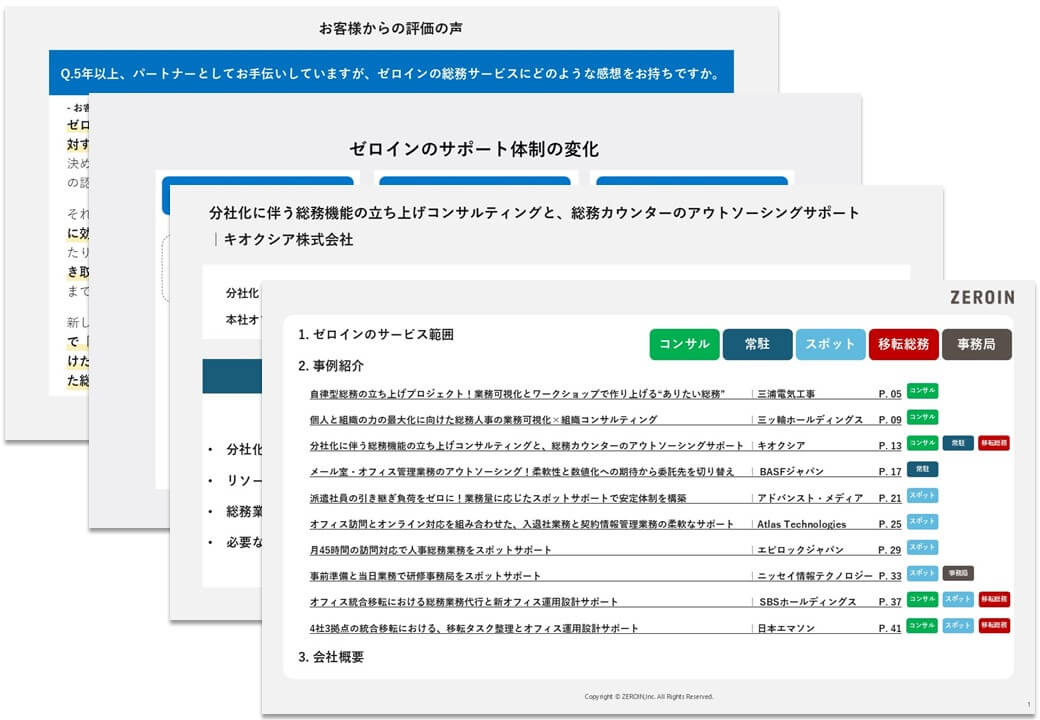

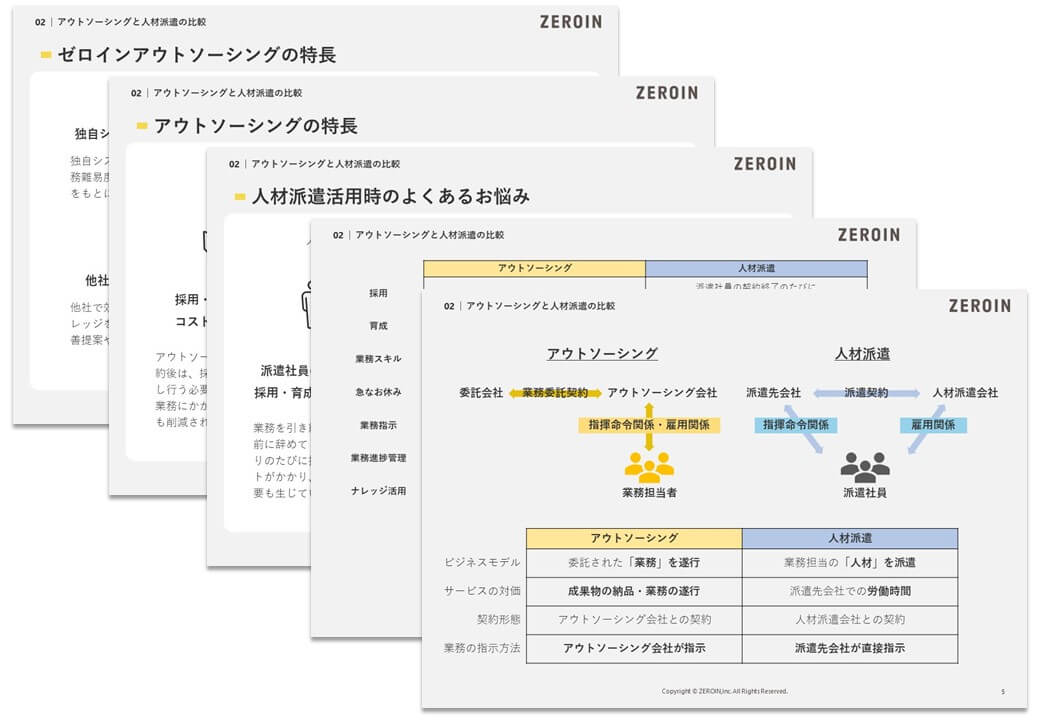

こうした課題を解決する方法の一つが、アウトソーシングサービスの活用です。備蓄品の選定や購入、保管、点検、従業員への周知まで、一括して専門業者に任せることで、担当者の負担を大幅に軽減できます。専門知識を持ったスタッフが最新の法令やガイドラインに基づき、最適な備蓄計画を提案してくれるため、安心して任せられます。アウトソーシングを活用することで、総務部門全体の業務効率化や、より高いレベルの防災体制の構築が可能となります。

備蓄品の選定や管理、運用方法に迷った時、または総務部門の業務効率化や体制強化を目指したい時は、ぜひゼロインにご相談ください。専門スタッフが貴社の現状やご要望を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案します。防災備蓄品の管理をはじめ、総務業務全般のアウトソーシングやコンサルティングを通じて、企業の安心と成長を力強くサポートいたします。

備蓄品の準備や管理は、一朝一夕で完結するものではありません。日々の業務と両立しながら、継続的に見直しと改善を重ねていくことが大切です。ゼロインの総務アウトソーシング・コンサルティングサービスを活用することで、総務担当者の負担を減らし、より安心で持続可能な防災体制を築くことができます。大切な従業員と企業の未来を守るために、今こそ備蓄品の見直しと、専門家のサポートを検討してみてください。