働く人にとって、給与や仕事内容と同じくらい大切なのが「福利厚生」です。福利厚生にはどんな種類があるのか、どのようなメリットがあるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、福利厚生の基本から、法定・法定外の具体的な種類、人気ランキング、導入のメリットや注意点まで、幅広く解説します。福利厚生制度の導入や見直しを検討している方はもちろん、従業員として自社の制度を知りたい方にも役立つ内容です。

目次

福利厚生とは 福利厚生の目的 福利厚生の対象者と範囲 福利厚生の種類 法定福利厚生 法定外福利厚生 法定福利厚生の種類と内容 社会保険関連 労働保険関連 その他の法定福利厚生 法定外福利厚生の種類と内容 住宅関連の福利厚生 健康・医療関連の福利厚生 食事・食堂関連の福利厚生 慶弔・災害関連の福利厚生 育児・介護支援関連の福利厚生 自己啓発・教育関連の福利厚生 レクリエーション・娯楽関連の福利厚生 人気の福利厚生ランキング 従業員が求める福利厚生ランキング 就活生が求める福利厚生ランキング 福利厚生導入のメリット 企業側のメリット 従業員側のメリット 福利厚生導入時の注意点とデメリット 導入時の注意点 想定されるデメリット 福利厚生制度でよくある課題とアウトソーシング活用 福利厚生制度の運用でよくある課題 アウトソーシングで解決できる課題 福利厚生アウトソーシングの選び方 まとめ福利厚生とは、企業が従業員やその家族の生活の安定や向上を目的として、給与や賞与とは別に提供するさまざまなサービスや制度のことを指します。近年では、働き方や価値観の多様化に伴い、福利厚生の内容が幅広くなっています。福利厚生は、企業の魅力を高める重要な要素であり、従業員の満足度や定着率、採用力にも大きく影響します。

福利厚生の主な目的は、従業員の生活を支え、安心して働ける環境を整えることです。福利厚生の充実は、従業員のモチベーション向上や健康維持、ワークライフバランスの実現につながります。また、福利厚生は企業の社会的責任(CSR)の一環としても位置づけられており、社会全体の福祉向上にも寄与しています。さらに、優秀な人材の確保や離職防止、企業イメージの向上といった経営戦略上のメリットも期待できます。

福利厚生の対象者は、基本的には企業に雇用されている従業員全員ですが、制度によってはパートタイム労働者や契約社員、従業員の家族まで含まれる場合もあります。たとえば、健康診断や社会保険は正社員だけでなく、一定の条件を満たす非正規社員にも適用されます。また、慶弔見舞金や育児・介護支援などは家族を対象とするケースもあります。

福利厚生の範囲は、法令で義務付けられているもの(法定福利厚生)と、企業が独自に設けるもの(法定外福利厚生)に大きく分けられます。

福利厚生は「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに大きく分類されます。法定福利厚生は、法律で企業に義務付けられている最低限の制度です。一方、法定外福利厚生は、企業が従業員のために独自に導入する追加的なサービスや制度を指します。ここでは、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

法定福利厚生とは、労働基準法や健康保険法、厚生年金保険法などの法律によって、企業が必ず従業員に提供しなければならない福利厚生のことです。主に社会保険や労働保険などが該当します。これらは、従業員の生活や健康、万が一のリスクに備えるための最低限の保障となっています。

法定外福利厚生とは、企業が独自に設ける福利厚生のことです。住宅手当や健康診断の追加オプション、食事補助、レクリエーション、自己啓発支援など、その内容は多岐にわたります。法定外福利厚生は、企業の方針や従業員のニーズに合わせて自由に設計できるため、他社との差別化や従業員満足度の向上に大きく貢献します。

法定福利厚生には、社会保険や労働保険など、法律で定められたさまざまな制度が含まれます。ここでは、主な法定福利厚生の種類とその内容について解説します。

社会保険は、従業員の健康や老後の生活、万が一のリスクに備えるための公的な保険制度です。主に健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つが該当します。健康保険は、病気やけが、出産などの際に医療費の一部を補助する制度です。厚生年金保険は、老後の年金や障害・遺族年金などを保障します。介護保険は、一定年齢以上の従業員やその家族が介護サービスを受ける際の費用を補助するものです。

健康保険は、従業員とその家族が医療機関を受診した際に、自己負担額が原則3割となるように残りの7割を保険から支給する仕組みです。また、出産手当金や傷病手当金など、働けない期間の生活を支える給付もあります。厚生年金保険は、老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金も含まれます。介護保険は、40歳以上の従業員が対象となり、要介護認定を受けた場合に介護サービスの費用補助が受けられます。

労働保険には、労災保険と雇用保険の2つがあります。労災保険は、業務中や通勤途中のけがや病気、死亡などに対して給付が行われる制度です。雇用保険は、失業した場合や育児・介護休業を取得した場合などに、一定期間給付金が支給される仕組みです。これらの保険は、従業員の生活の安定を支える大切な制度となっています。

労災保険は、業務災害や通勤災害が発生した際に、治療費や休業補償、障害補償、遺族補償など多岐にわたる給付が用意されています。雇用保険は、失業時の基本手当(いわゆる失業手当)だけでなく、再就職手当や教育訓練給付金、育児休業給付金、介護休業給付金など、さまざまなライフイベントに対応した給付制度が整っています。

上記以外にも、子ども・子育て拠出金や労働者災害補償保険など、法律で定められたさまざまな制度が法定福利厚生に含まれます。これらは、従業員やその家族の生活を幅広くサポートするために設けられています。

子ども・子育て拠出金は、企業が負担することで、全国の子育て支援や保育サービスの充実に役立てられています。これにより、従業員が安心して子育てと仕事を両立できる社会づくりに貢献しています。その他、労働基準法に基づく年次有給休暇や産前産後休業、育児休業なども、法定福利厚生の一部と捉えられることがあります。

法定外福利厚生は、企業が独自に導入できるため、その内容やバリエーションは非常に多彩です。ここでは、代表的な法定外福利厚生の種類とその内容についてご紹介します。

住宅関連の福利厚生には、住宅手当や家賃補助、社宅・寮の提供などがあります。従業員の住環境をサポートすることで、生活の安定や通勤負担の軽減につながります。特に都市部では家賃が高額になるため、住宅関連の福利厚生は非常に人気があります。

住宅手当は、毎月の家賃や住宅ローンの一部を企業が補助する制度です。家賃補助は、従業員が賃貸住宅に住む場合に一定額を支給するもので、若手社員や単身赴任者の生活支援として重宝されています。社宅や寮の提供は、企業が所有または借り上げた住宅を従業員に低価格で貸与する仕組みで、地方からの転勤者や新卒社員の受け入れにも役立っています。

健康・医療関連の福利厚生には、健康診断の追加オプションや人間ドックの補助、インフルエンザ予防接種の費用補助、メンタルヘルスケアなど、従業員の健康を守るための制度があります。健康経営が注目されるなか、企業が積極的に健康・医療関連の福利厚生を導入するケースが増えています。

たとえば、年1回の健康診断に加えて、がん検診や生活習慣病検査などの追加検査を無料または割引で受けられる制度があります。人間ドックの費用補助や、健康相談窓口の設置、ストレスチェックの実施、産業医によるカウンセリングなども広がっています。最近では、オンライン診療や健康アプリの利用補助など、デジタルヘルスの活用も進んでいます。

社員食堂の設置や食事補助、ランチチケットの配布など、食事に関する福利厚生も人気です。バランスの良い食事を手軽に取れる環境を整えることで、従業員の健康維持やコミュニケーションの活性化にもつながります。

社員食堂は、企業内に設置された食堂で、栄養バランスを考えた食事を安価で提供する仕組みです。食事補助では、外部の飲食店やコンビニで使える食事券や電子マネーを支給するケースなどがあります。食事・食堂関連の福利厚生は、ランチタイムの混雑緩和や、従業員同士の交流促進にも効果的です。

人生の節目や万が一の際に支給される慶弔見舞金や災害見舞金も、法定外福利厚生の一つで、従業員やその家族の心の支えとなる大切な制度です。

結婚祝い金や出産祝い金、弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金など、さまざまなケースに応じて給付が行われます。これらの制度は、従業員のライフイベントや予期せぬ出来事に対して企業が寄り添う姿勢を示すものであり、従業員が安心して働ける環境づくりに欠かせません。

育児休業や介護休業、保育施設の設置や保育料補助、時短勤務制度など、子育てや介護と仕事の両立を支援する制度の導入企業が増えています。

育児支援には、育児休業の取得推進や、子どもの看護休暇、ベビーシッター利用補助、企業内保育所の設置などがあります。介護支援では、介護休業や介護休暇、介護相談窓口の設置、介護サービス利用料の補助などが導入されています。これらの制度は、従業員がライフステージの変化に柔軟に対応できるようサポートする役割を果たします。

資格取得支援や語学研修、通信教育の費用補助など、従業員のスキルアップやキャリア形成をサポートする制度です。自己成長を後押しすることで、企業全体の生産性向上にもつながります。

たとえば、業務に関連する資格試験の受験料や教材費の補助、外部セミナーやeラーニングの受講支援、語学学校の受講料補助などがあります。社内研修やキャリアコンサルティングの実施、自己啓発休暇の付与なども、従業員の成長意欲を高める効果があります。

社員旅行やスポーツ大会、クラブ活動、レジャー施設の割引利用など、従業員同士の交流やリフレッシュを目的とした福利厚生制度は、働く環境をより楽しく、活気あるものにするために導入されています。

社員旅行やバーベキュー大会、運動会、ボウリング大会など、社内イベントを通じてコミュニケーションを深める機会が設けられています。また、映画館やテーマパーク、フィットネスクラブなどの割引利用、福利厚生サービス会社と提携した各種優待制度も人気です。これらの制度は、従業員のモチベーション向上やチームワーク強化に寄与します。

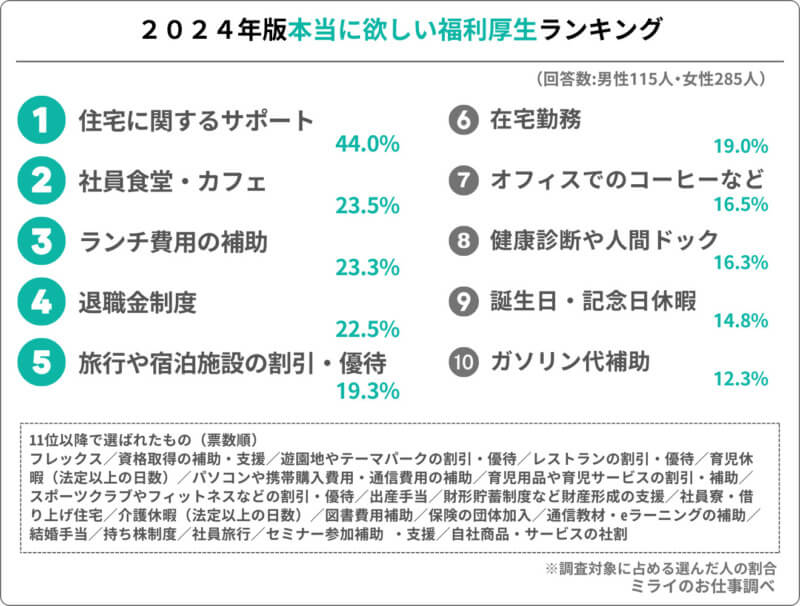

福利厚生にはさまざまな種類がありますが、実際に従業員や就活生がどのような制度を求めているのか、気になる方も多いでしょう。ここでは、人気の福利厚生ランキングをご紹介します。

※引用:https://jobseek.ne.jp/research-report/fukuri-kosei/

画像は「2024年版本当に欲しい福利厚生ランキング」を示しており、住宅関するサポート、社員食堂・カフェ、ランチ費用の補助、在宅勤務制度などが上位にランクインしています。住宅支援は都市部での高い家賃負担を軽減し、経済的な安心感を提供します。食事関連の福利厚生は毎日の出費削減と栄養バランスの取れた食事による健康管理を両立できるため人気です。在宅勤務制度は通勤時間の削減とプライベート時間の確保により、ワークライフバランスの向上を実現します。これらの制度は日常生活に直結する実用性の高さから、従業員に支持されています。

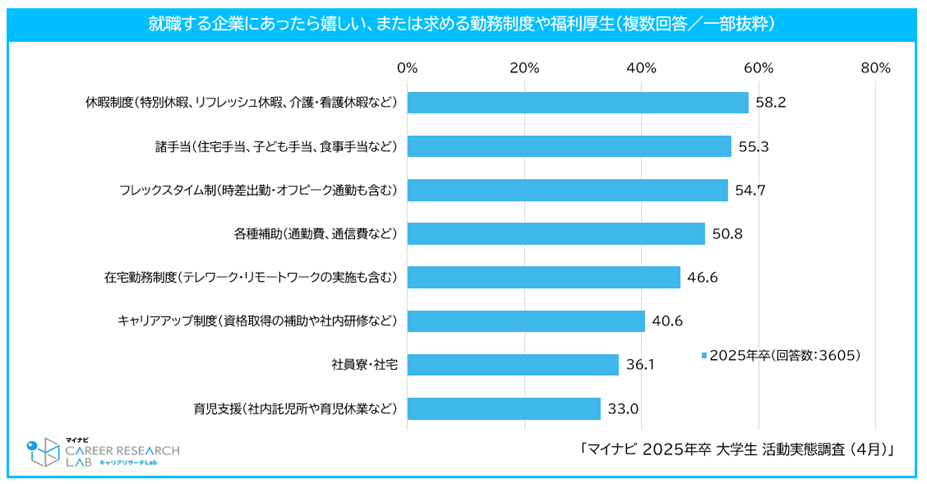

※引用:https://www.mynavi.jp/news/2024/05/post_43467.html

画像は就職活動中の学生が求める勤務制度や福利厚生を示しており、休暇制度、諸手当、フレックスタイム制度、各種補助、在宅勤務制度などが上位に挙げられています。休暇制度の充実は働き方の柔軟性と心身の健康維持を重視する現代の学生ニーズを反映し、長期的なキャリア継続の基盤として評価されています。諸手当は新社会人の経済的負担軽減と生活安定に直結し、安心して社会人生活をスタートできる環境として重要視されています。フレックスタイム制度は自律的な働き方とワークライフバランスの実現を可能にし、これらの制度は学生が持続可能で質の高い働き方を求めていることを示しています。

福利厚生を導入することで、企業にも従業員にもさまざまなメリットがあります。ここでは、それぞれの立場から見たメリットを解説します。

企業が福利厚生を充実させる最大のメリットは、優秀な人材の確保と定着率の向上です。福利厚生が充実している企業は、求職者からの人気が高まり、採用競争力がアップします。また、従業員の満足度やモチベーションが高まることで、離職率の低下や生産性の向上にもつながります。さらに、健康経営やダイバーシティ推進など、社会的責任(CSR)を果たす企業としてのイメージアップにも貢献します。

福利厚生の充実は、企業のブランド価値向上にも直結します。従業員が安心して長く働ける環境を整えることで、社内外からの信頼を獲得しやすくなります。また、従業員の健康や生活をサポートすることで、病気やストレスによる欠勤や離職を防ぎ、組織全体の安定運営につながります。さらに、福利厚生を通じて多様な人材が活躍できる職場づくりを推進することで、イノベーションや新しい価値創造にも寄与します。

従業員にとって福利厚生は、安心して働き続けるための大きな支えとなります。住宅手当や健康診断、育児・介護支援など、生活のさまざまな場面で経済的・精神的なサポートを受けられるため、ワークライフバランスの実現や自己成長の機会拡大につながります。また、福利厚生が充実していることで、企業への愛着や働きがいを感じやすくなり、長期的なキャリア形成にも良い影響を与えます。

たとえば、住宅手当や家賃補助があることで、生活費の負担が軽減され、安心して生活基盤を築くことができます。健康診断や人間ドックの補助は、早期発見・早期治療につながり、健康維持に役立ちます。育児・介護支援制度は、ライフステージの変化に柔軟に対応できるため、仕事と家庭の両立がしやすくなります。自己啓発や教育支援は、スキルアップやキャリアアップの後押しとなり、将来の選択肢を広げることができます。

福利厚生は多くのメリットがありますが、導入や運用にあたってはいくつか注意すべき点やデメリットも存在します。ここでは、導入時のポイントや想定される課題について解説します。

福利厚生を導入する際は、従業員のニーズや企業の経営方針、コストバランスをしっかりと見極めることが重要です。すべての従業員にとって満足度の高い制度を設計するのは簡単ではありません。また、制度の内容や利用方法を分かりやすく周知し、運用体制を整えることも大切です。導入後も定期的に見直しを行い、時代や従業員のライフスタイルの変化に合わせて柔軟に対応する姿勢が求められます。

福利厚生は、利用手続きが煩雑だったり、周知が不十分だったりすると、せっかくの制度も活用されません。従業員の声を定期的にヒアリングし、制度の改善や新設を検討することも大切です。また、制度の公平性や透明性を確保するために、利用条件や申請方法を明確にし、全従業員に平等に利用機会を提供することが求められます。

福利厚生の導入にはコストがかかります。特に法定外福利厚生は企業の負担となるため、過剰な制度設計は経営を圧迫するリスクもあります。また、制度が複雑化すると運用や管理が煩雑になり、従業員が利用しづらくなることも考えられます。公平性や透明性を保つためにも、制度設計や運用ルールを明確にしておくことが大切です。

さらに、福利厚生の内容が従業員のニーズと合致していない場合、利用率が低迷し、形骸化してしまう恐れもあります。導入前に従業員アンケートや市場調査を行い、実際に求められている制度を把握することが不可欠です。また、制度の見直しや廃止を行う際には、従業員への丁寧な説明や代替案の提示が必要となります。運用コストや管理負担を抑えるために、外部サービスやアウトソーシングの活用も検討しましょう。

福利厚生制度の運用には、さまざまな課題がつきものです。ここでは、よくある課題と、その解決策として注目されているアウトソーシングの活用方法についてご紹介します。

福利厚生制度を運用する中でよく見られる課題としては、制度の周知不足や利用率の低迷、運用コストの増加、管理業務の煩雑化などが挙げられます。また、従業員の多様なニーズに対応しきれず、制度が形骸化してしまうケースも少なくありません。特に中小企業では、専任の担当者がいないために運用が属人化しやすく、制度の見直しや改善が後回しになりがちです。

制度の周知不足は、従業員が制度の存在や利用方法を知らないことに起因します。利用率の低迷は、制度が従業員のニーズに合っていない場合や、手続きが煩雑な場合に発生しやすいです。運用コストの増加は、制度の種類が増えるほど管理や運用にかかる手間や費用が膨らむことが原因です。管理業務の煩雑化は、複数の制度を並行して運用する際に発生しやすく、担当者の負担が大きくなります。

こうした課題を解決する方法として、福利厚生業務のアウトソーシングが注目されています。アウトソーシングを活用することで、専門的な知識やノウハウを持つ外部のプロフェッショナルが制度設計や運用、従業員への案内、利用状況の分析まで一括してサポートしてくれます。これにより、社内の負担を軽減しつつ、より効果的で利用しやすい福利厚生制度の運用が可能となります。

アウトソーシングを活用することで、最新の福利厚生トレンドや他社事例を取り入れやすくなり、制度の見直しや改善がスムーズに進みます。また、外部の専門家による運用は、法令遵守や公平性の確保にも役立ちます。従業員からの問い合わせ対応や申請手続きの代行、利用状況のレポート作成など、日常的な業務も効率化できるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。

福利厚生アウトソーシングを選ぶ際は、対応範囲やサポート体制、実績、費用などを総合的に比較検討することが大切です。自社の規模やニーズに合った柔軟なサービスを提供してくれるパートナーを選ぶことで、長期的な制度運用や改善にもつながります。また、アウトソーシング会社が提供する最新の福利厚生トレンドや他社事例を活用することで、自社の制度をより魅力的なものにアップデートすることも可能です。

選定時には、どのような業務を委託できるのか、サポート体制はどれほど充実しているか、過去の導入実績や顧客満足度なども確認しましょう。費用面では、初期費用や月額費用、追加オプションの有無などを明確にし、コストパフォーマンスを重視することが重要です。アウトソーシング会社の担当者とのコミュニケーションや、カスタマイズ対応の柔軟性も選定ポイントとなります。

福利厚生は、従業員の安心と満足度を高め、企業の成長や競争力強化にも直結する重要な制度です。法定福利厚生と法定外福利厚生、それぞれの種類や内容を理解し、自社の方針や従業員のニーズに合わせて最適な制度を設計・運用することが求められます。しかし、多くの企業では日常の総務業務に追われ、福利厚生制度の検討や改善に十分な時間を割けないのが現状です。

ゼロインでは、総務コンサルティングや総務アウトソーシングを通じて、総務業務の効率化を実現し、福利厚生制度の検討・改善に集中できる環境づくりをサポートしています。 常駐やスポット、オンラインなど多様な対応形態で、企業ごとの課題やニーズに柔軟に対応が可能です。業務の可視化や改善提案を含めた一括支援により、日常業務の負担を軽減することで、総務担当者が福利厚生の企画・検討に、より多くの時間を割けるようになり、結果として従業員満足度の向上と業務効率化を実現します。

総務業務の効率化により生まれた時間とリソースを活用して、従業員のニーズに応える福利厚生制度の充実を図りませんか。ゼロインは、豊富な実績とホスピタリティで、貴社のバックオフィス業務を力強くサポートします。