現代の企業経営において、コンプライアンス研修は欠かせない存在となっています。法令や社内ルールの遵守はもちろん、社会的な信頼を維持し、企業の持続的な成長を支えるためにも、全従業員が正しい知識と意識を持つことが求められています。本記事では「コンプライアンス研修とは何か」という基本から、その重要性、目的、主な内容、実施方法、効果を高めるポイント、よくある課題とその解決策まで、分かりやすく解説します。さらに、研修運営の効率化に役立つアウトソーシングの活用方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

コンプライアンス研修とは コンプライアンス研修が重要視される理由 企業の不正問題を防ぐため 顧客や取引先からの信頼を維持するため 法的リスクを回避し企業を守るため コンプライアンス研修の4つの目的 リスク回避と予防効果 従業員の意識向上と行動変容 組織文化の醸成 企業価値とブランドイメージの向上 コンプライアンス研修で扱う主な内容とテーマ 法令遵守に関する基本知識 ハラスメント防止 情報セキュリティとプライバシー保護 利益相反と公正な取引 SNS利用とデジタルリテラシー コンプライアンス研修の実施方法 対面集合研修 オンライン集合研修 eラーニング コンプライアンス研修の効果を高める5つのポイント 実例・事例を活用した具体的な内容 参加型・体験型の研修設計 定期的な実施とフォローアップ 経営陣のコミットメントと参加 効果測定と改善サイクルの構築 コンプライアンス研修でよくある課題とその解決策 従業員の参加意欲が低い 研修内容が形式的で実践的でない 効果測定が難しい 事務局業務の負担が大きい コンプライアンス研修には研修事務局アウトソーシングが有効! アウトソーシングの注意点 アウトソーシング会社の選び方 まとめまず、コンプライアンス研修の基本的な意味や役割について解説します。

コンプライアンス研修とは、企業や組織の従業員が法令や社内規定、社会的なルールを正しく理解し、日々の業務の中で適切に行動できるようにするための教育活動を指します。ここでいう「コンプライアンス」とは、単に法律を守るだけでなく、社会的な規範や倫理観も含めて、広い意味での「正しい行動」を求める考え方です。

企業活動が複雑化している現代において、従業員一人ひとりがコンプライアンス意識を持つことは、企業全体の信頼性や持続的な成長に直結します。コンプライアンス研修は、こうした意識を醸成し、具体的な行動指針を身につけるための大切な機会です。

また、コンプライアンス研修は新入社員だけでなく、管理職や役員、さらにはパート・アルバイトなど、組織に関わるすべての人を対象に実施されることが一般的です。研修の内容や方法は企業ごとに異なりますが、法令遵守やハラスメント防止、情報管理など、現代のビジネスシーンで求められるテーマが幅広く扱われます。

ここでは、なぜコンプライアンス研修が企業経営において重要視されているのか、その背景や理由を解説します。

企業が社会的な責任を果たすためには、単に利益を追求するだけでなく、法令や社会のルールを守り、誠実な姿勢で事業を行うことが求められます。コンプライアンス研修は、その基盤となる従業員の意識や行動を整えるための重要な手段です。

企業における不正行為や違法行為は、社会的な信頼を一瞬で失わせる大きなリスクです。たとえば、経費の不正利用や情報漏えい、ハラスメントなど、さまざまな不祥事が日々報じられています。こうした問題は、従業員の知識不足やコンプライアンス意識の欠如が原因となる場合が少なくありません。

コンプライアンス研修を通じて、具体的な事例やリスクを学び、どのような行動が不正につながるのかを理解することで、問題を未然に防ぐ力が身につきます。従業員が正しい知識を持つことで、組織全体のリスクを大きく減らすことができるのです。

企業が長く発展していくためには、顧客や取引先からの信頼が不可欠です。もしも一度でも不正や違法行為が発覚すれば、その信頼は簡単には取り戻せません。特に近年は、SNSやインターネットの普及により、企業の不祥事が瞬時に広まりやすくなっています。

コンプライアンス研修をしっかりと実施し、全従業員が誠実な対応を心がけることで、顧客や取引先から「安心して取引できる企業」として評価されます。これは新たなビジネスチャンスの獲得や、既存の取引関係の維持にもつながります。

企業活動には常に法的なリスクが伴います。たとえば、労働法や個人情報保護法、独占禁止法など、さまざまな法律が企業の行動を規定しています。これらの法律に違反すると、罰則や損害賠償だけでなく、企業の社会的信用も大きく損なわれます。

コンプライアンス研修では、最新の法令や規則について学び、具体的なケーススタディを通じて「どのような行動がリスクになるのか」を理解します。これにより、万が一のトラブルを未然に防ぎ、企業を守る力が養われます。

コンプライアンス研修には、単なる知識の習得だけでなく、組織全体の健全な成長や企業価値の向上を目指すという大きな目的があります。ここでは、その中でも特に重要な4つの目的について詳しく見ていきましょう。

1つ目の目的は、企業活動に潜むさまざまなリスクを事前に察知し、未然に防ぐことです。法律違反や不正行為が発生すると、企業は大きな損失を被るだけでなく、社会的な信用も失います。コンプライアンス研修を通じて、従業員がリスクの種類や発生しやすい状況を理解し、日々の業務で注意を払うことで、問題を未然に防ぐことができます。

また、リスクが顕在化する前に対策を講じることで、企業全体の安定経営にもつながります。研修で学んだ知識や意識が、現場での判断や行動に反映されることが、リスク回避の大きな力となるのです。

2つ目の目的は、従業員一人ひとりの意識を高め、具体的な行動の変化を促すことです。知識として理解するだけでなく、「自分ごと」として捉え、日々の業務の中で実践することが重要です。

たとえば、ハラスメント防止や情報管理に関するルールを知っていても、実際の現場で適切に行動できなければ意味がありません。研修を通じて、なぜそのルールが必要なのか、どのような場面で注意が必要なのかを具体的に学ぶことで、従業員の行動が自然と変わっていきます。

3つ目の目的は、組織全体に健全な価値観や行動規範を根付かせることです。コンプライアンスは一人ひとりの努力だけでなく、組織全体の文化として定着することが大切です。

研修を通じて、全員が同じ価値観やルールを共有し、「正しいことを正しく行う」風土を作ることができます。これにより、従業員同士が互いに注意し合い、支え合う環境が生まれ、不正やトラブルが起こりにくい組織へと成長していきます。

4つ目の目的は、企業の価値やブランドイメージを高めることです。社会的な信頼を得ることは、企業の成長や発展に直結します。しっかりとしたコンプライアンス体制を持ち、従業員全員が誠実に行動する企業は、顧客や取引先、投資家からも高く評価されます。

また、近年はESG(環境・社会・ガバナンス)経営の観点からも、コンプライアンスの徹底が求められています。研修を通じて企業価値を向上させることは、長期的な競争力の強化にもつながるのです。

コンプライアンス研修は、単に法律の知識を学ぶだけでなく、現代のビジネス環境で必要とされる幅広いテーマをカバーしています。ここでは、代表的な5つのテーマについて詳しく解説します。

まず基本となるのが、法令遵守に関する知識です。企業活動には多くの法律が関わっており、労働法や個人情報保護法、独占禁止法など、従業員が知っておくべきルールは多岐にわたります。

研修では、これらの法律の概要や、違反した場合のリスクを解説します。実際の業務でどのような場面に注意が必要なのか、具体的な事例を交えて学ぶことで、知識がしっかりと身につきます。

次に重要なのが、ハラスメント防止に関する内容です。パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなど、職場で起こりうるさまざまなハラスメントについて学びます。

研修では、ハラスメントの定義や具体的な事例、被害を受けた場合の相談窓口などを紹介し、従業員が安心して働ける環境づくりを目指します。加えて、加害者にならないための注意点や、周囲の人ができるサポートについても学びます。

情報の適切な管理は、今や企業にとって不可欠です。個人情報の漏えいや不正アクセスなど、情報セキュリティに関するリスクは年々高まっています。

コンプライアンス研修では、情報の適切な管理方法や、パスワードの取り扱い、外部への情報持ち出しに関するルールなどを学びます。また、プライバシー保護の観点から、顧客や従業員の個人情報をどのように守るべきかについても詳しく解説します。

企業活動においては、利益相反や不公正な取引が問題となることがあります。たとえば、取引先との癒着や、個人的な利益を優先した行動などが該当します。

研修では、利益相反の意味や、どのような行動が不適切なのかを具体的に学びます。公正な取引を実現するためのルールや、疑わしい状況に直面した際の対応方法についても取り上げられます。

近年、SNSの普及により、従業員の発信が企業のイメージに大きく影響するようになっています。SNSでの不用意な投稿が炎上や情報漏えいにつながるケースも増えています。

コンプライアンス研修では、SNS利用時の注意点や、デジタルリテラシーの基本について学びます。企業の一員としてどのような情報発信が求められるのか、トラブルを避ける方法を身につけることができます。

企業によって研修の実施方法はさまざまですが、従業員の働き方や業務環境に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。ここでは、代表的な3つの方法について詳しく解説します。

対面集合研修は、従業員が1つの会場に集まり、講師による説明やグループワークを通じて学ぶ形式です。対面でのコミュニケーションが取れるため、参加者同士でディスカッションが活発に行われやすいのが特徴です。

特に新入社員研修や管理職向けの研修など、参加者同士の交流が重要な場合に適しています。

近年は、オンライン会議システムを活用した集合研修も増えています。オンライン集合研修は、遠隔地にいる従業員も参加できるため、拠点が複数ある企業や在宅勤務が多い場合に便利です。

リアルタイムで講師の話を聞き、チャットや音声で質問や意見交換ができるため、対面研修に近い体験が得られます。また、移動の手間やコストを削減できる点も大きなメリットです。

eラーニングは、インターネットを使って個人が好きな時間に学習できる研修方法です。動画やスライド、クイズ形式の教材などを活用し、自分のペースで学べるのが特徴です。

業務が忙しい従業員や、シフト勤務が多い職場でも無理なく受講できるため、多くの企業で導入が進んでいます。また、受講履歴や理解度をシステムで管理できるため、研修の進捗や効果を把握しやすい点も魅力です。

せっかく研修を実施しても、内容が伝わらなかったり、行動に結びつかなければ意味がありません。ここでは、効果を高めるために意識したい5つのポイントをご紹介します。

抽象的な説明では、従業員は自分の業務との関連性をイメージしにくいものです。実際に起こった事例や、身近なケースを取り上げて説明することで、理解が深まりやすくなります。

たとえば、過去に発生した不祥事やトラブルの事例を紹介し、「なぜ問題が起こったのか」「どうすれば防げたのか」を考えることで、参加者の意識が高まります。自分ごととして捉えやすくなるため、行動変容にもつながります。

一方的な講義形式だけでなく、グループワークやロールプレイ、ディスカッションなど、参加者が主体的に考え、体験できる研修を取り入れることが効果的です。

自分の意見を発表したり、他の人の考えを聞いたりすることで、多様な視点を学ぶことができます。また、実際の場面を想定したロールプレイを行うことで、知識を実践に結びつける力が養われます。

コンプライアンス研修は1度きりで終わらせず、定期的に実施することが大切です。法令や社会のルールは常に変化するため、最新の情報をアップデートする必要があります。

また、研修後のフォローアップも重要です。アンケートや小テストで理解度を確認し、定期的な復習の機会を設けることで、知識の定着を図りましょう。継続的な取り組みが、組織全体のコンプライアンス意識を高めます。

経営陣や管理職が積極的に研修に参加し、コンプライアンスの重要性を自ら発信することも効果を高めるポイントです。トップが率先して取り組む姿勢を見せることで、従業員の意識も自然と高まります。

また、経営陣が現場の声を聞き、課題や要望を把握することで、より実効性のある研修内容に改善できます。組織全体で一体感を持って取り組むことが、健全な企業風土の醸成につながるのです。

研修の効果をしっかりと測定し、必要に応じて内容や方法を改善していくことも大切です。受講後のアンケートやテスト、業務現場での変化などを定期的にチェックし、課題があれば早めに対策を講じます。

また、従業員からのフィードバックを積極的に取り入れ、より実践的で役立つ研修にブラッシュアップしていくことが重要です。効果測定と改善を繰り返すことで、研修の質と成果が着実に向上します。

研修を成功させるためには、現場で起こりがちな問題点を把握し、適切に対応することが欠かせません。ここでは、代表的な4つの課題とその対策を紹介します。

コンプライアンス研修は「義務感」で受けるものと思われがちで、参加意欲が低くなりやすい傾向があります。特に、内容が難しい、実務と結びつきが薄い、と感じられる場合、積極的な参加が期待できません。

この課題を解決するためには、研修内容をできるだけ実務に即したものにし、従業員が「自分に関係がある」と感じられるよう工夫することが大切です。また、参加型のプログラムや、事例紹介を取り入れることで、興味を引きやすくなります。

研修が形式的な説明や条文の読み上げだけだと、実務に役立てることが難しくなります。その結果、従業員が「知識は得たけれど、どう行動すればよいのか分からない」と感じてしまうことも少なくありません。

この課題を解決するには、現場で起こりうる具体的なケースを取り上げ、どのように対応すべきか考える時間を設けることが有効です。ケーススタディやロールプレイを取り入れることで、知識と実践を結びつけられます。

コンプライアンス研修の成果は、数値で測りにくいという課題があります。受講後にどれだけ意識や行動が変わったのかを把握するのは簡単ではありません。

この課題に対しては、受講前後のアンケートやテストを活用し、知識や意識の変化を確認する方法があります。また、研修後に現場でのトラブル発生件数や相談件数をモニタリングすることで、間接的に効果を測定することも可能です。

コンプライアンス研修の運営には、会場手配や資料準備、出欠管理など、多くの事務作業が発生します。担当者が本来の業務と兼務している場合、負担が大きくなり、研修の質や運営に支障をきたすこともあります。

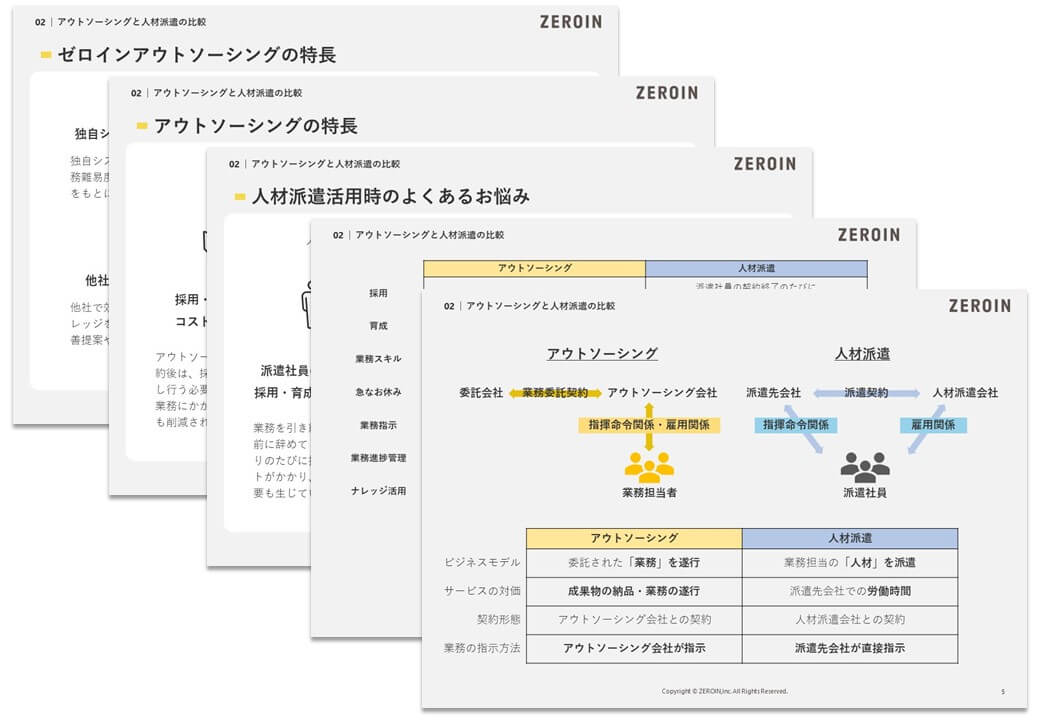

この課題を解決する方法の1つが、研修事務局業務のアウトソーシングです。専門のアウトソーシング会社に運営を任せることで、担当者の負担を大幅に軽減し、研修の質向上にもつなげることができます。

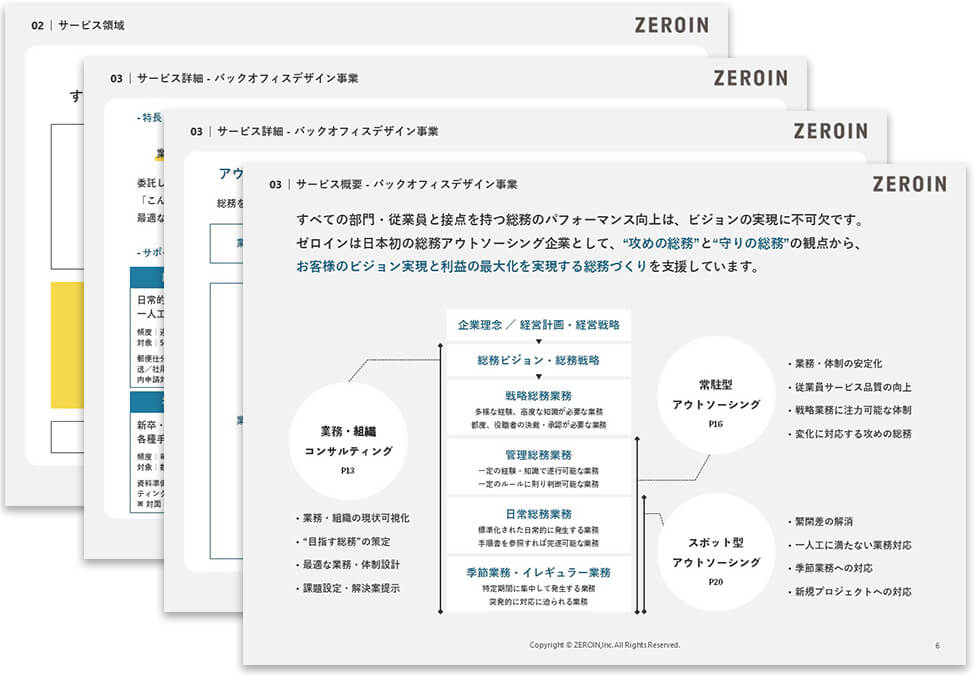

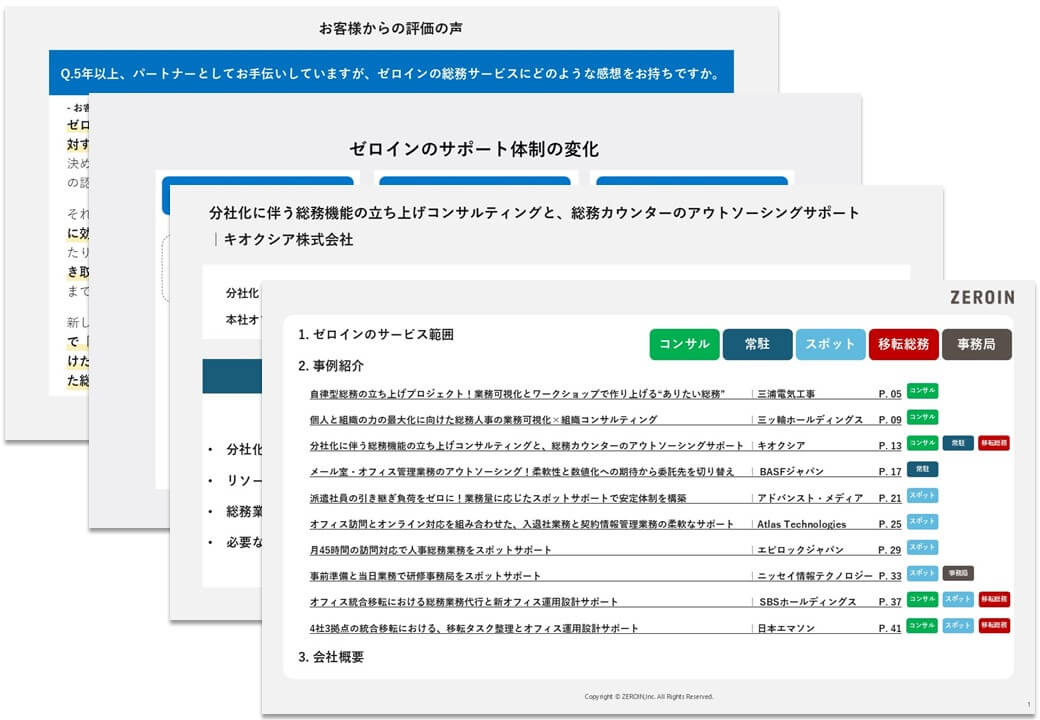

研修運営の効率化や質の向上を目指す企業にとって、アウトソーシングは非常に有効な選択肢となります。ここでは、コンプライアンス研修の運営をアウトソーシングするメリットや注意点、会社選びのポイントについて解説します。

研修事務局業務をアウトソーシングする最大のメリットは、担当者の負担を大きく減らせることです。会場手配や資料準備、出欠管理、講師との調整など、煩雑な事務業務を専門会社に任せることで、担当者は本来の業務や研修内容の企画に集中できます。

また、アウトソーシング会社は研修運営のノウハウを豊富に持っているため、スムーズな進行やトラブル対応が期待できます。結果として、研修の質が向上し、参加者の満足度も高まります。

さらに、外部の専門家が関わることで、最新の研修手法や他社事例を取り入れやすくなり、より実践的で効果的なプログラムを実現できます。

一方で、アウトソーシングを活用する際にはいくつか注意が必要です。まず、研修の目的や内容、運営方針などをしっかりと共有し、認識のずれが生じないようにすることが大切です。

また、外部に任せきりにするのではなく、定期的に進捗や課題を確認し、必要に応じて改善を依頼することも重要です。自社の文化や方針に合った運営ができているかを常にチェックし、信頼できるパートナーとして協力関係を築くことが成功のポイントとなります。

アウトソーシング会社を選ぶ際は、実績や対応範囲、柔軟性などをしっかりと確認しましょう。自社のニーズに合わせて、常駐型やスポット型、オンライン対応など、柔軟なサービスを提供できる会社を選ぶことが大切です。

また、業務の可視化や改善提案など、単なる運営だけでなく、研修全体の質向上をサポートしてくれる会社であれば、より安心して任せることができます。信頼できるアウトソーシング会社とパートナーシップを築くことで、コンプライアンス研修の成功につながります。

コンプライアンス研修は、企業の信頼や成長を支える大切な取り組みです。目的や内容、実施方法をしっかりと押さえ、効果的な研修を実現しましょう。そして、運営の効率化や質向上には、アウトソーシングの活用もおすすめです。

株式会社ゼロインでは、研修事務局アウトソーシングサービスを提供しています。コンプライアンス研修の運営や改善にお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。