総務の業務は、営業や開発と違って目に見える成果が少ないため、目標設定が難しいと言われています。実際、売上や納品といった明確な数値目標が存在しない総務において、評価の基準は曖昧になりがちです。

しかし、会社をより良くするため、自律的にアクションを起こす総務部をつくるためには、正しく目標設定を行わなくてはなりません。

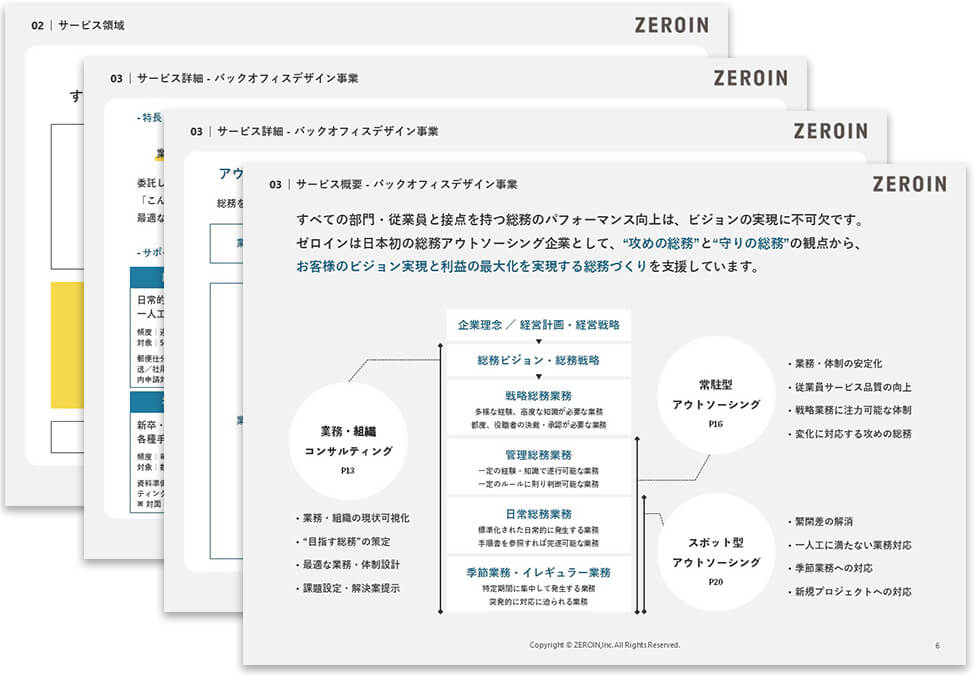

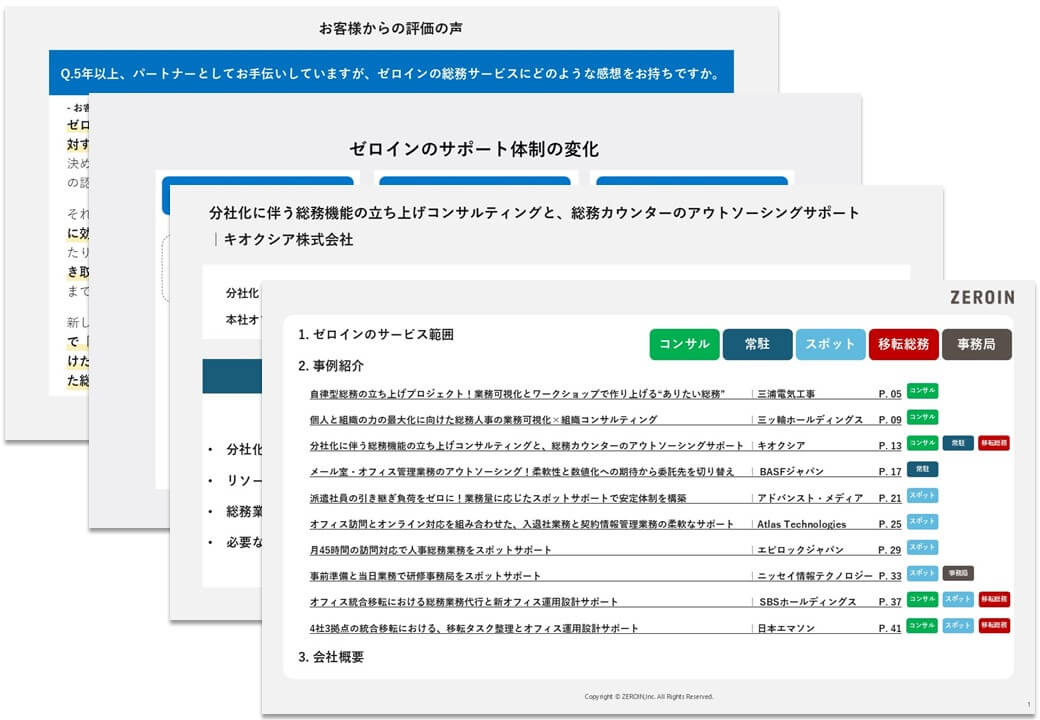

本記事では、総務のコンサルティングサービスを提供しているゼロインが、 総務の目標設定のポイントを解説していきます。

目次

総務で目標設定をする重要性総務の目標設定が難しい理由業務の幅が広い明確な目標基準が存在しにくいイレギュラーへの対応が多い成績の振れ幅が少ない総務で目標設定をするメリット業務の方向性の明確化モチベーション向上と公平な評価業務効率化とコスト削減総務で目標設定をする際のポイント数値化による評価基準の明確化目標に余裕を持たせた加点評価制度目標の共有定期的な目標の見直しと更新デジタルツールの活用総務が目標にすべき具体的な指標福利厚生案や業務改善策の立案数企業全体でのコスト削減率残業削減時間社員からの問い合わせ数総務における定性評価のポイントまとめ総務部は、会社のビジョンや戦略に基づきながら、日々の庶務作業から社内制度の整備まで幅広い業務を担っています。こうした多岐にわたる業務を戦略的に行い、自律的に行動できる組織を育てるためには、総務に合わせた目標を設定しなくてはなりません。正しい目標がないと、目の前の作業をただこなすだけになりやすく、成長や改善の意識が希薄になってしまいます。

さらに、戦略的部門として働き方改革の推進やDX、社員エンゲージメント改善など会社の進化に対応する役割が求められる総務部は、明確な目標を持つことで価値を発揮し、会社全体に影響を与えることができる部署でもあります。

総務部をはじめ、バックオフィス部門の目標設定は他部門と比べて難しいとされています。 特に総務部では、成果の数値化がしにくいことが目標設定の難しさとして言われていますが、理由はそれだけではありません。ではなぜ総務の目標設定が難しいと言われるのか、確認していきましょう。

総務部では他の部門が対応できない業務が回ってくることが多く、仕事を選びません。企業によっては、総務部が人事、経理、法務、情報システムなどの機能を兼ねていることもあり、特に中小企業ではバックオフィス全体を支える存在になることも多いでしょう。

それだけでなく、進行方法が担当者に依存する部分も多いため、定量評価が難しい場合が多々あります。たとえば、社員からの問い合わせ対応のように目標設定時点では発生を予測しにくい業務や、発生率の低い細かな業務など、一律に評価するには総務の業務は膨大です。

さらに、日常業務において同時進行で複数の案件を扱うことが多いのも総務の特徴であるため、工数などでも統一的な目標設定が難しく、評価にばらつきが生じやすいのが現実です。

他の部門と比べると、総務部門は売上や生産量といった明確な数値指標が存在しないことが多いです。企業内での重要な役割を担っているにもかかわらず、正解がわかりにくい評価項目ばかりで構成されているため、何をもって成果と判断するかが曖昧なままということも少なくありません。たとえば、社内コミュニケーションの活性化や、福利厚生の充実といった要素は、数値だけでは評価しきれないため、総務部門の目標設定は特に主観に基づいたものになりがちです。

突発的なトラブルや、予期せぬ社内イベント、さらには災害や外部からの緊急対応など、日常の業務計画の通りにはいかないトラブルが多いのも、総務部門ならではの課題です。こうしたイレギュラーな事象は、あらかじめ設定した目標や計画に影響を及ぼすことが多く、時には目標の更新が求められることもあります。

会社の安定的な運営を目指す総務部では、他部署のように大規模な売り上げ達成や、新商材の開発といった劇的な業績アップが見込めません。目標に一貫した評価軸もつくりにくく、達成して当たり前の目標になってしまいがちなところも、総務の目標設定が難しいと言われる要因です。

定性評価される業務の多い総務部で目標設定を行っても、効果が薄いと思われるかもしれません。しかし、総務部だからこそ目標設定をすることで得られるメリットがあります。ここでは、総務部における目標設定のメリットをいくつか紹介します。

総務部では庶務作業だけでなく、企業のビジョンや戦略を働く環境に反映させる役割も担います。明確な目標設定があれば、業務やビジョンの方向性が総務部門全体の共通認識となり、どの業務に注力すべきかの優先順位も明確になるため、メンバーそれぞれが計画をもって業務に取り組むことができるようになります。

目標が明示され、達成度が客観的に評価される仕組みを導入することで、メンバーのモチベーション向上が期待できます。どの業務にどれだけの力が求められるかがイメージでき、また達成可能な基準が設定されることで、成果に対する納得感を得られ、評価が主観的になりがちな箇所を客観的指標で補うことで、公平な評価制度として運用することができます。また、定期的なフィードバックによって、各自の達成状況や改善点が明らかになり、自己分析の材料としての役割も持たせることができるでしょう。

正しい目標設定は、無駄な業務の見直しや業務改善のきっかけとなります。たとえば、各業務の改善目標を細分化し、数値で評価することで、重複作業や不要な業務を削減できます。総務部全体の業務効率が向上すれば、結果として企業全体のコスト削減につながりますし、業務の見直しによって業務品質の向上やリスクマネジメントの強化などの効果も期待できます。

目標設定を行う際には、部門としての達成成績だけでなく、各メンバーの成長というのも重要な観点となります。ここでは、総務部で効果的な目標管理を行うために、気を付けたいポイントをいくつか紹介します。

定性的な業務が多い中でも、できるだけ数値に落とし込むことで、内部での評価が客観的に行えるようになります。たとえば改善提案の件数、各業務の対応時間や削減時間、具体的なコスト削減額など、数値指標を設定することで達成率として客観的な評価が可能になります。これによりメンバーそれぞれの取り組みが可視化され、評価ポイントや問題点が明らかになるだけでなく、今後の改善策の策定にも役立つ情報となるでしょう。

総務業務は、対応範囲が広く、予期せぬ対応が必要になるケースが多々あります。そこで、あらかじめ目標達成に幅を持たせ、基準以上の成果や臨機応変な対応を評価する加点制度を導入すると良いでしょう。

また、マスト目標とチャレンジ目標を分けて設定することも有効です。特に業務改善などはその規模に差があるため、明確な達成数値を設定せずに、成果に応じた加点を行う仕組みを取り入れると、チームの成長にも期待できます。

総務部は個人成績での比較が難しく、チーム全体で達成した成果が個人にも反映されることが多くあります。そのため、誰がどのようなミッションを持っているかを部門内で共有するというのも有効な手段です。それにより、メンバーそれぞれの強みを生かした目標設定がしやすくなり、メンバー間での連携や部門全体での評価向上も見込めます。

働く環境や企業の戦略・ビジョンが変化する中、不変の目標設定では正確な評価が行えないことがあります。定期的なミーティングや1on1会議を通して、目標の達成状況を確認しつつ、必要に応じて目標の更新や追加を行うということも一つの選択肢として考えておくと良いかもしれません。目標を柔軟に捉えることで、現状に即した目標管理が可能となり、会社の変化にも臨機応変に対応ができるようになります。また、目標外の業務がなくなることで、メンバーのモチベーションの安定にもつながるでしょう。

近年、AIやデジタルツールを活用した業務改善が進む中、総務部門でもデジタルの導入は大きな効果を発揮します。各種管理システムやデータ分析ツールを取り入れることで、業務の効率化や定量評価が一層精度の高いものになり、イレギュラー対応への余裕や新たな業務に取り組む時間が生まれます。また、分析データによる客観的指標によってメンバーの強みや反省点が可視化されることで、次回の目標設定やキャリアプランニングにも役立てることができるでしょう。

定性的な総務業務も、可能な限り数値目標として設定することで、業務の見える化と改善活動の活発化につながります。以下に、総務部の目標として定量化しやすい指標を紹介します。

働きやすい職場を作ることは、全社的にモチベーションを高め、組織の活性化につながります。総務部が会社の働きやすさ向上を実現するためには、福利厚生の充実や業務改善が欠かせません。改善そのものを定数で評価することは難しいですが、期間内に提出された新たな福利厚生案や業務改善策の立案数を目標とすることで、部内の創意工夫や改革を、定量的な成果として評価することができます。

総務部は一般的に、企業において人事部に次いで2番目に予算を扱う部門です。そのため、総務で最大の予算を占めるオフィス賃料などの各種契約管理や備品管理、イベント運営などで無駄なコストを排除することも重要な指標となります。具体的な削減率や金額目標を設定することで、年度ごとの達成度を定量的に把握し、会社全体での経費削減に継続的に寄与する仕組みを作ることができます。また、コスト削減の改善は評価の加点要素として活用することも有効です。

業務時間は、総務部に限らず定量化しやすい数値目標のひとつです。部門内の業務効率の向上を図るため、月間または年間での残業時間の削減目標を設定することは、近年働き方改革の観点からも非常に重要になってきています。具体的には、まずどの業務にどれだけの時間がかかっているのかを正確に把握し、どこまでの業務効率化が実現できるか、残業時間の推移を改善策と連動させることが必要となります。数字としての目標値(例:年間残業時間10%削減)を明示することで、達成度が客観的に評価され、部内全体の意識改革にもつながるでしょう。

総務部は、全社員との接点を通じて組織全体の運営を支える存在です。そのため、総務部では日々社員からの問い合わせによって業務が発生します。その問い合わせ件数は、業務プロセスの妥当性や内部コミュニケーションの状況を表す重要な指標であり、問い合わせ内容の集計や初動対応時間の測定により、業務改善の効果を具体的に把握することが可能です。些細な内容でも情報として蓄積し、業務改善や業務効率化のために整理しておくと良いでしょう。

出来る限り定量評価を行うことも大切ですが、総務業務の中には業務改善や職場関係の整備、他部署との連携など、どうしても数値化が難しい業務が含まれます。こうした定性評価の対象は一定の評価基準によって判断することが難しいですが、例えば取り組んだ施策の成果は以下のような観点で評価されることが多いです。

・メンバーのスキルや視野が広がったか

→改善により発案・実行力が育っているか、

・部内外への影響範囲

→施策の影響範囲はどの程度か、他部門との協働を通じて連携の質が高まるなどの成果があったか

・取り組みの再現性

→持続可能な施策になっているか、ナレッジとして展開・共有されているか

こうした評価視点を取り入れることで、総務ならではの見えにくい成果にも光が当たります。

「この目標が、どんな価値を生むか」という考えのもとで目標を設定することが、自律的な組織づくりのきっかけになるはずです。

総務部門が担う役割は多岐にわたり、その目標設定は一筋縄ではいかない側面があります。

しかし、正しい指標を設けることで部門全体の効率化、コスト削減、そして社員のモチベーション向上といった多くの成果が期待できます。

組織に応じて、必要な目標の形は異なります。総務自らがビジョンを持ち、自律的に行動できる仕組みを構築するためには、専門のツールやセミナー、コンサルティングを活用することも有効です。